Fertirrigación eficiente: integrar la nutrición en el riego sin desperdiciar recursos

Hablar de fertirrigación es hablar de precisión. Cuando los productos nutricionales para las plantas viajan con el agua, cada gota se convierte en vehículo de nutrientes y cada minuto de riego en una decisión agronómica. En un contexto de costes crecientes y disponibilidad hídrica irregular, la pregunta ya no es si conviene integrar la nutrición en el riego, sino cómo hacerlo para que cada aporte llegue a la raíz correcta, en el momento oportuno y en la forma que la planta puede asimilar sin castigar al suelo ni a la instalación. La diferencia entre un sistema que suma y otro que resta no suele estar en una fórmula mágica, sino en una secuencia bien pensada: conocer el agua, entender el suelo o sustrato, respetar la fenología y mantener la hidráulica afinada.

El punto de partida está siempre en el agua. Su conductividad eléctrica, el contenido en bicarbonatos, sodio y cloruros, así como el pH y la dureza, determinan la facilidad con la que los productos nutricionales para las plantas permanecerán en solución y llegarán al bulbo húmedo sin precipitar. Un agua con bicarbonatos elevados eleva el pH del entorno radicular y “ata” el fósforo o los micronutrientes sensibles; la respuesta no es echar más, sino ajustar el pH del riego a un rango que los mantenga disponibles. Del mismo modo, cuando el sodio o los cloruros son altos, conviene planificar el manejo del lavado y el papel del calcio para evitar que el complejo de cambio se sature de sodio y el suelo pierda estructura. Medir antes de mezclar ahorra dinero, averías y frustraciones.

El segundo plano de la escena lo ocupa el suelo —o el sustrato—, que dicta la manera en que se mueven el agua y los iones. En una textura arenosa el frente de humedad avanza deprisa y las raíces finas encuentran el agua en pulsos cortos y frecuentes; en un suelo franco-arcilloso el avance es más lento y profundo y las dosis pueden ser algo más largas. Si se trabaja en sustratos inertes, la fertirrigación se vuelve quirúrgica: la planta depende casi por completo de lo que le llega por el gotero, de modo que la fracción de lavado y el control de la salinidad dejan de ser recomendaciones y pasan a ser condiciones de supervivencia. En cualquiera de los escenarios, los productos nutricionales para las plantas muestran su mejor cara cuando la instalación entrega caudal uniforme, los filtros están limpios y los inyectores dosifican lo que prometen.

La fenología, a su vez, marca el guion. En las primeras semanas el cultivo pide raíces finas, fósforo utilizable, calcio y una presencia discreta de micronutrientes; en crecimiento vegetativo quiere nitrógeno mayoritariamente nítrico y potasio moderado para sostener la fotosíntesis sin disparar un verdor blando; al entrar en floración y cuaje agradece el equilibrio entre nitrógeno y potasio, la disponibilidad de fósforo y un calcio constante; en engorde, el potasio gana protagonismo mientras el nitrógeno se pone bajo vigilancia para no desordenar sólidos solubles, color o firmeza. Esta coreografía es imposible sin la flexibilidad que da el riego: poder reducir o reforzar el papel de un nutriente de un día para otro, con el clima como telón de fondo, es justamente la ventaja de aportar productos nutricionales para las plantas disueltos.

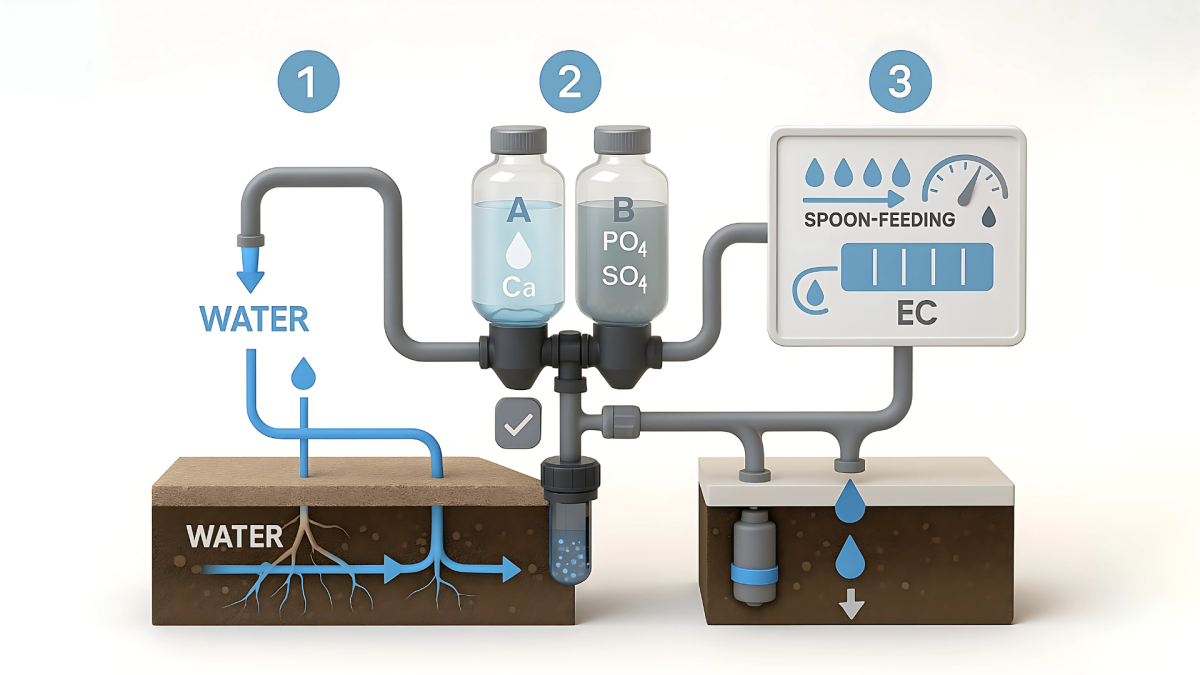

La ejecución cotidiana se explica con una idea muy simple: primero agua, después alimento, de nuevo agua. Comenzar cada riego con un tramo de solo agua humedece el camino hasta las raíces; inyectar en el tramo central arrastra la solución nutritiva hacia el bulbo activo; terminar con un enjuague deja las tuberías limpias y los goteros sin restos que cristalizan. Este patrón tan básico, repetido con disciplina, reduce precipitados en la red, mejora la coincidencia entre el pulso de nutrientes y la demanda de la raíz y alarga la vida útil del sistema. Cuando además se trabaja con soluciones madre separadas por compatibilidades —la clásica “A” con calcio y la “B” con fosfatos o sulfatos—, los sustos se minimizan. Los precipitados no son azar: calcio con fosfato forma un “cemento” que cierra goteros; calcio con sulfato, yeso; magnesio con carbonatos, incrustaciones. Respetar estas reacciones es tan agronómico como regar a la hora correcta.

La dosis es otro lugar donde la fertirrigación eficiente se gana o se pierde. Conviene pensar en concentraciones sostenidas más que en picos. La planta aprecia un “suministro por cucharadas”, no un banquete ocasional que eleve la salinidad del bulbo y le complique absorber agua. Por eso, antes que perseguir un verde inmediato con un golpe de nitrógeno, suele funcionar mejor un incremento moderado y progresivo de la concentración, acompañando la meteorología del día y la previsión de la semana. La CE objetivo de la solución nutritiva, aunque dependa del cultivo y del agua base, es una referencia barata y fiable para no pasarse ni quedarse corto. A la vez, los micronutrientes deben tratarse como lo que son: cofactores. Subir la conductividad no solventa una clorosis férrica; elegir quelatos estables al pH de trabajo y, cuando proceda, acompañar con húmicos o fúlvicos de calidad, sí.

La instalación pide tanto respeto como la planta. Un filtro con purgas regulares, un caudal verificable y un inyector calibrado son tan “productos nutricionales para las plantas” como el propio fertilizante, porque sin ellos el nutriente no llega. Los lavados de línea al final de cada riego, y los lavados programados cuando se detecta biofilm o precipitado, previenen averías que siempre llegan en el peor momento. Y el cuaderno de campo —o su versión digital— donde se anota qué se inyectó, con qué pH y CE, cuánto duró el pulso y qué se observó en parcela, es la memoria del sistema: permite repetir lo que funciona y abandonar lo que solo parecía buena idea.

Muchos de los errores habituales nacen de la prisa. Se inyecta desde el primer minuto por no ajustar tiempos; se mezclan sales incompatibles por no preparar dos tanques; se olvida el enjuague final cuando aprieta el calor; se persigue una respuesta estética con un exceso de nitrógeno que termina en fisiopatías o en un consumo hídrico innecesario; se intenta corregir con más dosis lo que en realidad es un problema de pH del agua o de drenaje inexistente. En sustrato, la tentación de ahorrar riegos reduce demasiado la fracción de lavado y las sales se acumulan hasta que el cultivo “se para” sin aviso. En suelo, querer arreglar con fertirrigación una parcela compactada es como empujar un coche con el freno de mano: sin infiltración real, buena parte del esfuerzo se pierde en superficie o se va fuera del alcance de las raíces.

La integración con la biología del suelo no es un deseo etéreo, sino una consecuencia de la estabilidad. Cuando la fertirrigación evita picos y valles de salinidad y mantiene el pH en rangos amables, la rizosfera responde con más exudados, mayor actividad microbiana y raíces finas más activas. Aquí los productos nutricionales para las plantas de base orgánica —húmicos, fúlvicos, determinados bioestimulantes compatibles— no compiten con las sales minerales, sino que afinan su efecto: mejoran la disponibilidad de micronutrientes, reducen bloqueos y ayudan a que la planta tolere mejor golpes de calor o suelos con caliza activa. La evidencia de campo, más allá de los ensayos, es una uniformidad más visible, un dosel que “no se apaga” a mediodía y un color verde que no es blando, sino eficiente.

La conversación sobre costes cambia cuando la fertirrigación está bien montada. La inversión en productos nutricionales para las plantas de alta pureza, aun siendo mayor en el envase, suele salir a cuenta cuando se mira el sistema completo: menos obturaciones, menos residuo en hoja, menos tiempo perdido resolviendo incidencias y, sobre todo, una absorción real más alta por kilo aplicado. La comparación honesta no es precio por saco, sino coste por kilo de nutriente realmente aprovechado por la planta y traducido en kilos vendibles o en calidad que paga el mercado.

Un ejemplo cotidiano ayuda a aterrizar la idea. Imaginemos una explotación hortícola que riega 25 m³ por hectárea en un día caluroso. Si el objetivo del día es aportar 150 ppm de nitrógeno en la solución de riego, sabemos que se trata de 3,75 kg de N/ha en esa jornada. A partir de ahí se eligen las fuentes y se ajustan potasio, calcio, magnesio y micronutrientes según la fase del cultivo, revisando pH y conductividad del tanque y midiendo en parcela para confirmar que lo que se diseñó en la caseta se parece a lo que sale por el gotero. No hace falta complicarlo más para que funcione; hace falta repetirlo bien todos los días.

La fertirrigación eficiente se reconoce porque deja pocas huellas: la red no crista, el bulbo húmedo está donde debe, los análisis de savia o de hoja muestran tendencias estables y el cuaderno refleja pequeñas correcciones en lugar de bandazos. Quien la adopta suele descubrir que los productos nutricionales para las plantas se convierten en una inversión más previsible y que las conversaciones de campaña giran menos en torno a “apagar fuegos” y más a planificar cómo exprimir la ventana de clima o cómo sostener una calidad que ya se ha logrado. Se trata, en definitiva, de gobernar el sistema con la serenidad de quien conoce sus variables y dedica la atención diaria a lo que realmente mueve la aguja.

La conclusión se resume en cuatro ideas que trabajan juntas. Medir el agua para que la química no sabotee la agronomía. Respetar el suelo o el sustrato para que el agua y los iones tengan recorrido. Acompasar la receta a la fenología real, sin dogmas, con el clima como aliado. Y mantener la instalación como si fuera parte del cultivo, porque lo es. Con ese marco, los productos nutricionales para las plantas dejan de ser un gasto defensivo y pasan a ser el instrumento afinado de una estrategia que ahorra recursos, estabiliza rendimientos y mejora la calidad. La fertirrigación no es echar abono por el riego; es orquestar riego y nutrición para que cada gota cuente.